Leistungsvergleiche im Team: Der schnellste Weg, Dein High Performance Team zu ruinieren

Heute bin ich beim Scrollen auf LinkedIn an einem Beitrag von Céline Flores Willers hängengeblieben. Es ging um Leistungsvergleiche im Team. Ihr Gedanke: Könnten sichtbare Leistungskennzahlen in ihrem Team für Motivation sorgen und die Qualität steigern? Der Post war differenziert, die Kommentarspalte füllte sich rasend.

Und ich? Ich wollte sofort in die Tasten hauen. Nicht, weil ich widersprechen wollte – sondern weil ich weiß, wie sensibel dieses Thema ist. Und wie schnell man damit ein High Performance Team gegen die Wand fahren kann, wenn man es falsch angeht.

Denn: Die Idee klingt erstmal harmlos. Vielleicht sogar logisch. Leistung sichtbar machen und Vergleich schaffen. Den Wettbewerb fördern.

Wer hätte schon was dagegen?

Das kann ich dir sagen: ICH. Als Arbeitspsychologin und als Coach für Führungskräfte, die sich echte, stabile High Performance Teams wünschen.

Warum? Lies weiter und ich nehme Dich mit in die Welt hinter den Zahlen.

Warum Leistungsmessung sinnvoll ist (und Vergleiche trotzdem toxisch sein können)

Vorweg: Ich bin absolut dafür, dass Führungskräfte wissen, wie ihre Mitarbeitenden performen. Objektive Daten sind wichtig. Sie helfen, Talente zu erkennen, Entwicklung zu fördern und Entscheidungen zu treffen.

Aber: Es ist etwas anderes, diese Zahlen offen im Team zu vergleichen.

Sobald aus "Ich möchte wissen, wie Du Dich entwickelst" ein "Schau mal, wie viel besser Deine Kollegin ist" wird, wird die Stimmung sehr schnell kippen. Dann wird aus Leistungsmessung nämlich interner Wettbewerb. Und daraus wird oft sehr schnell ein toxischer Wettbewerb im Team.

Toxischer Wettbewerb: So zerstörst Du Deine Teamkultur

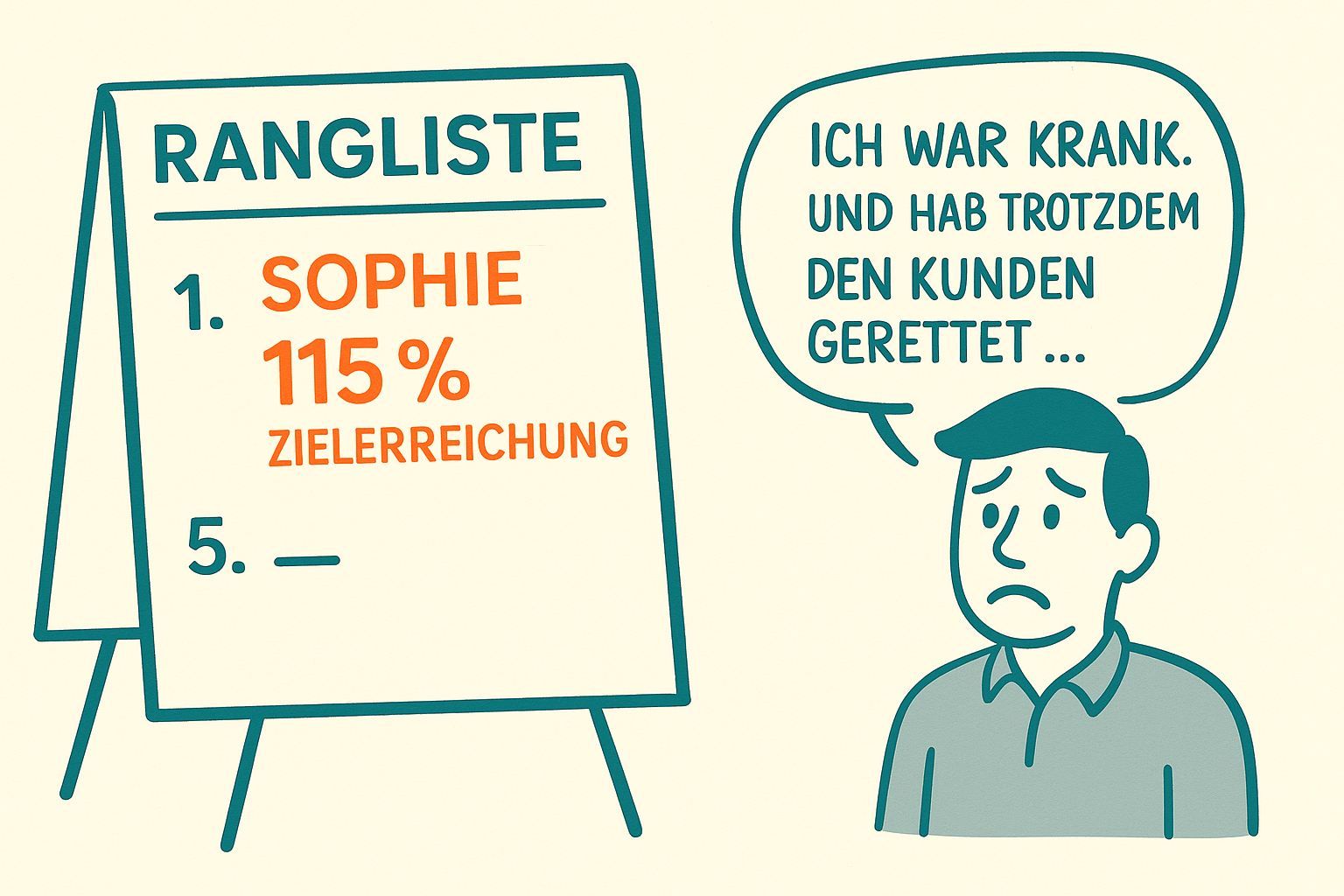

Was glaubst Du, was das mit deinen Teammitgliedern macht, wenn sie sich jede Woche wieder auf einer Rangliste wiederfinden? Vielleicht haben sie sich richtig abgestrampelt und trotz zahlreicher externer Hindernisse wirklich gute Ergebnisse eingefahren. Ist das nicht absolut schätzenswert?

Und dann schauen sie auf diese Rangliste und sehen, dass sie trotzdem „nur“ im Mittelfeld schweben. Und die Leistung, die sie tatsächlich erbracht haben, sich aber nicht in den reinen Zahlen wiedersiegelt, wird gar nicht mehr entsprechend gewürdigt.

Darum zeigen sich unteranderem solche Gefühle:

- Neid und Missgunst: "Wieso ist die schon wieder vor mir? Die war doch zwei Tage krank!"

- Ungerechtigkeitsempfinden: "Ich hab den Kunden gerettet, aber das fließt gar nicht ein."

- Demotivation: "Warum soll ich mich reinhängen, wenn mein Beitrag nicht zählt?"

- Verlorenes Vertrauen: "Ich helfe Dir nicht mehr – Du bist meine Konkurrenz."

Plötzlich arbeiten alle nebeneinander statt miteinander. Das Gegenteil eines High Performance Teams. Wenn es ganz schlimm kommt, werden auch noch die Ellenbogen ausgefahren. Dann werden im Außen Schuldige gesucht für die eigene mittelmäßige Leistung und dann wird auch mal schnell mit dem Finger auf andere Teammitglieder gezeigt á la „Sie hat doch aber XY gesagt, ich kann ja nichts dafür!“

Und jetzt wird's noch spannender: Es gibt Studien, die zeigen, dass genau das kurzfristig sogar zu Leistungssteigerung führen kann. Stichwort: Hawthorne-Effekt. Menschen zeigen mehr Engagement, wenn sie beobachtet werden. Aber: Das lässt genauso schnell wieder nach. Und was bleibt, ist großes Misstrauen und Frust.

Der unsichtbare Beitrag: Warum Leistungsvergleiche im Team oft unfair sind

In Teams gibt es Leistung, die sich schwer messen lässt.

- Wer moderiert unauffällig Konflikte im Hintergrund?

- Wer hält Dir den Rücken frei?

- Wer bringt das Team zum Lachen, wenn die Stimmung mal schlecht ist?

- Wer springt ein, wenn andere ausfallen?

Wenn Du als Führungskraft nur das misst, was zählbar ist, wirst Du genau das bekommen: Menschen, die sich nur um das Kümmern, was sich zählen lässt.

Das Ergebnis sind Egoismus statt Verantwortung und damit immer mehr Distanz und Reibung zwischen deinen Teammitgliedern.

Von Einzelkämpfermodus zu Teamleistung: Was wirklich High Performance bringt

Ein echtes High Performance Team funktioniert anders.

- Hier wird gemeinsam nach Lösungen gesucht, nicht Schuldige.

- Hier sind individuelle Stärken wichtig, aber das Ziel ist immer das gemeinsame Ergebnis.

- Hier wird nicht verglichen, sondern abgestimmt.

Was solche Teams brauchen:

- Transparenz ohne Pranger: Führungskräfte dürfen Leistung sehen – aber sie müssen nicht alles offenlegen.

- Feierkultur statt Ranking: Wer einen Beitrag geleistet hat, wird gewürdigt. Gemeinsam. Wertschätzend. Kritik äußerst Du am besten im vertrauten Rahmen. Wie Dir das gelingt, kannst Du hier nachlesen.

- Vertrauen statt Kontrolle: Vertrauen führt langfristig zu besserer Performance als Druck.

- Gemeinsame Ziele. Wenn dein Team auf ein gemeinsames Ziel zuarbeitet, wirst Du auch gemeinsame Lösungen fördern.

Leistungsvergleiche im Vertrieb? Vielleicht. In echten Teams? Bitte nicht.

Jetzt kommt das große Aber: Leistungsvergleiche können in bestimmten Kontexten sinnvoll sein.

Beispiel: Vertrieb. Dort gibt es klare KPIs, individuelle Ziele, wenig gegenseitige Abhängigkeiten. Rankings können hier sogar motivieren.

Aber: Überall da, wo Zusammenarbeit, Abstimmung und kollektive Intelligenz gefragt sind, sind Leistungsvergleiche Gift. Weil Sie Zusammenarbeit untergraben.

Harvard Business Manager: Was sagt die Forschung?

Der Harvard Business Manager hat sich in einem aktuellen Beitrag („Sollten Angestellte erfahren, wie gut ihre Kollegen arbeiten?“) genau diese Frage vorgenommen. Und das Fazit ist eindeutig – wenn auch unbequem für alle, die auf Vergleich als Performance-Turbo setzen.

Ja, Transparenz kann motivieren. Aber – und das ist der entscheidende Punkt – nur unter ganz bestimmten Bedingungen: Wenn die Beziehung unter Kolleginnen und Kollegen stabil ist, wenn ein hohes Maß an psychologischer Sicherheit besteht und wenn es klare Regeln gibt, wie Leistung überhaupt bewertet wird.

Anders gesagt: Wenn das Fundament nicht stimmt, wird aus Transparenz ganz schnell Kontrolle. Und aus Kontrolle? Druck. Angst. Rückzug.

Besonders spannend: Die Studien im Artikel zeigen, dass Mitarbeitende oft gar nicht mehr leisten, wenn sie die Daten anderer kennen – sie fühlen sich nur beobachtet, unter Druck gesetzt oder abgewertet. Genau das Gegenteil von High Performance also.

Fazit: Leistungsvergleiche im Team? Bitte nicht.

Mein Fazit: Solche Vergleichssysteme brauchen ein Reifegrad-Level in der Teamkultur, das viele Unternehmen schlicht (noch) nicht haben. Und solange das so ist, gilt: Finger weg vom offenen Leistungsvergleich. Es lohnt sich nicht.

Du willst ein High Performance Team? Dann lass Leistungsvergleiche bleiben.

- Miss die Leistung, ja.

- Fördere Entwicklung, ja.

- Feiere individuelle Beiträge, auf jeden Fall.

Aber lass den offenen Vergleich. Er schadet mehr, als er nützt. Und er macht aus potenziell starken Teams lauter Einzelkämpfer.

Noch mehr davon?

Wenn Du solche Impulse spannend findest, dann abonniere meinen Newsletter. Ich teile dort regelmäßig Gedanken, Tipps und Praxiswissen für moderne Führung.

Du bist Führungskraft und wünschst Dir neue Perspektiven?

Jede Woche erhältst Du praxistaugliche Führungsimpulse direkt in Dein Postfach – kleine, umsetzbare Tipps und Gedanken, die dir helfen, souveräner zu führen und Dein Team zu motivieren.

Keine langatmigen Theorien, sondern kompakte, sofort anwendbare Strategien, die Deinen Führungsalltag einfacher machen.

Hol Dir die wöchentlichen Impulse für neue Perspektiven und konkrete Lösungen.

Noch mehr Artikel findest Du im Magazin

Jede Woche ein neuer Beitrag, der Dir hilft, Dein Team zur Bestleistung zu führen - ohne, dass Ihr Euch abkämpfen müsst.