Wie Du Dein Team zu einem Hochleistungsteam entwickelst

Stell Dir vor, Dein Team arbeitet so reibungslos zusammen, dass Ihr Ziele um bis zu 30 Prozent schneller erreicht, weil klare Rollen, offener Informationsaustausch und regelmäßiges, konstruktives Feedback den Arbeitsalltag bestimmen. Als Führungskraft profitierst Du massiv von einem motivierten, stressreduzierten Team, das Herausforderungen regelmäßig meistert und kontinuierlich bessere Ergebnisse erzielt. Ich bin Teamcoach und unterstütze Dich dabei, ein echtes Hochleistungsteam zu formen, das konsequent über sich hinauswächst und innovative Ergebnisse liefert.

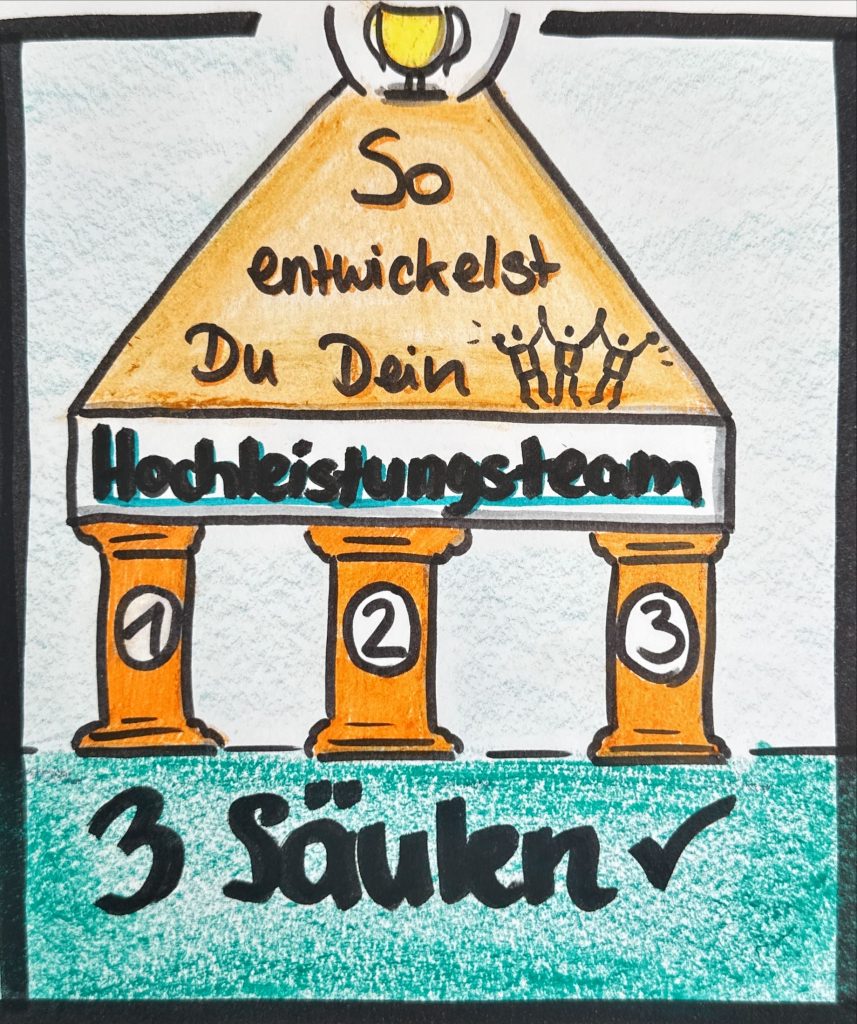

Lies weiter und erfahre, mit welchen 3 Säulen Du Dein Team zum Hochleistungsteam entwickelst.

1. Was ein Hochleistungsteam ausmacht

Stell Dir vor, du hast einen Außentermin und kommst erst mittags ins Büro. Heute ist ein wichtiger Tag, weil die letzte Deadline für ein großes Kundenprojekt ansteht.

Aber anstatt zu schwitzen, weil Du nicht sicher bist, wie Ihr heute gut zum Ende kommen könnt, bist Du entspannt. Denn Du weißt: auch, wenn Du nicht vor Ort bist, arbeitet dein Team selbstständig und motiviert auf das Ergebnis zu.

Wäre das nicht traumhaft?

Genau das macht ein Hochleistungsteam aus. Es ist nicht nur eine Gruppe von Menschen, die effizient zusammenarbeitet. Sondern es ist ein Team, das außergewöhnliche Ergebnisse erzielt. Und das langfristig.

Ein durchschnittliches Team erfüllt seine Aufgaben auch. Aber ein Hochleistungsteam hebt sich davon nochmal ab. Es zeichnet sich insbesondere durch

- hohe Produktivität,

- Innovation,

- Anpassungsfähigkeit und

- starkes Engagement aus.

2. Wie wird man zum High Performance Team?

Es gibt verschiedene Modelle und Forschung zu den Themen High Performance und Teamleistung. The Chartered Institute of Personnel and Development (2022, 2023) hat nachgewiesene Erfolgsfaktoren für High Performance beschrieben.

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren von Hochleistungsteams lassen sich in drei Säulen zusammenfassen:

Sozial-emotionale Faktoren „Wie fühlen wir uns als Team?

Kognitive Faktoren „Wie denken und arbeiten wir zusammen?“

Strukturelle Faktoren „Wie sind wir organisiert?“

Von ihnen hängen Teamleistung und Team Performance ab. Alle drei Säulen sind unverzichtbar. Denn selbst ein Team mit guter Stimmung kann sich verzetteln, wenn zum Beispiel die Rollen unklar sind. Oder es ist perfekt organisiert, aber misstrauisch, was jede Kreativität im Keim erstickt.

In diesem Beitrag gehen wir die Säulen durch. Du lernst, welche Faktoren ein Team zum High Performance Team machen und warum es sich lohnt, bewusst daran zu arbeiten.

2.1 Sozial-emotionale Faktoren für Team Performance

Ich höre immer wieder Sätze wie: „Ach, wir mögen uns. Wir lachen auch viel!“ Das klingt schon mal ganz gut, aber es ist noch nicht alles, was in Bezug auf die gefühlte Verbindung im wichtig ist.

Vertrauen

Hier geht es um Vertrauen zwischen zwei Menschen. Wenn Menschen einander vertrauen können, wissen sie, dass sie sich aufeinander verlassen können, auch wenn nicht alles perfekt ist. Du vertraust mir, weil Du erlebst, dass ich Dich nicht hängenlasse.

In einem Hochleistungsteam hat jeder dieses persönliche Band zu jedem anderen. Denn Studien wie Breuer et al. (2016) zeigen, dass Teams mit hohem Vertrauensniveau bis zu 25 Prozent effizienter handeln. Als Führungskraft kannst Du das Vertrauen zum Beispiel fördern, indem Du den persönlichen und informellen Austausch förderst. Grade wenn sich ein Team neu bildet, wirkt es Wunder, auf die persönliche Ebene zu gehen.

Psychologische Sicherheit: Die Erlaubnis, Risiken einzugehen

Wie frei fühlen sich Teammitglieder, kritische Punkte anzusprechen oder Neues zu auszuprobieren? Und zwar ohne Angst vor Gesichtsverlust. Kann ich in der Gruppe kritisches Feedback geben, ohne befürchten zu müssen, im Anschluss attackiert zu werden und als lächerlich abgewertet zu werden.

Frazier und Kollegen fanden heraus, dass Teams mit hoher psychologischer Sicherheit effektiver an komplexen Aufgaben arbeiten. Da sagt auch mal jemand: „Ich habe gerade keine Ahnung, wie wir das lösen.“ So kann jemand einspringen und es kann gemeinsam an Lösungen gearbeitet werden.

Wir vermeiden das Abwehr- oder Blame-Game. Ein Hochleistungsteam schafft diese Offenheit systematisch. Wenn Du als Führungskraft signalisiert: „Hier dürfen Fehler benannt werden“, dann entsteht Vertrauen.

Soziale Unterstützung

Wenn eine Mitarbeiterin sagt: „Bei mir brennt’s an allen Ecken“, dann hat sie akut Stress. Soziale Unterstützung ist eine Ressource, die genau diesen Stress abdämpft. In einem Hochleistungsteam wird ein Teammitglied instinktiv antworten: „Hier, ich kann dir helfen. Was kann ich übernehmen?“.

Manche Teams glauben, dass so etwas nur in kleinen, familiären Teams möglich ist. Aber das stimmt nicht. Auch in größeren Teams und auch wenn alle remote arbeiten, kann so etwas entstehen. Aber Ihr müsst dafür bewusst an dieser Kultur der gegenseitigen Unterstützung arbeiten.

Und das fängt bei Dir als Führungskraft an. Entscheidend ist, dass Unterstützung als normal gilt, nicht als Extra. Das heißt, dass Du zum Beispiel nicht nur kontrollierst, sondern auch fragst: „Was brauchst Du/ braucht Ihr von mir?“. So zeigst Du Deinem Team, dass Du ihm den Rücken freihälts.

Wenn ein Engpass auftaucht, weiß das Team: „Wir werden nicht allein gelassen.“ Der Stresspegel kann sinken und die Energie in Lösungen fließen und nicht in Verteidigungsstrategien.

Wertschätzung

Wenn Du Dein Team wertschätzt, schätzt Du nicht nur seine Arbeitskraft. Du siehst jede einzelne Personen und ihren Einsatz. Und das zeigst Du auch. Teammitglieder fühlen sich wertgeschätzt, wenn ihr Einsatz sichtbar wird. Zum Beispiel in einem Teammeeting: Wenn Du explizit erwähnst, wer welche Teile einer Präsentation vorbereitet hat. Das mag wie eine Kleinigkeit klingen, aber es macht einen großen Unterschied in der Leistungsmotivation. Denn es motiviert dazu, sich wieder und weiter zu engagieren.

Zusammenhalt

Soziale Kohäsion ist ein Schlüsselfaktor für Teamleistung. Klingt abstrakt, gemeint ist Zusammenhalt, bei dem man ein echtes „Wir-Gefühl“ spürt. Wenn der Zusammenhalt stark ist, haben Konflikte weniger Sprengkraft. Du kannst den Zusammenhalt im Team stärken, wenn Menschen sich aufeinander beziehen und sich gegenseitig etwas zutrauen.

2.2 Kognitive Faktoren: Das Wissen der High Performance Teams

Informationen teilen

Kennst Du das, wenn Infos irgendwo abgelegt sind, aber keiner wirklich weiß, wo und wer Zugriff hat? Wenn drei Leute mit drei verschiedenen Zahlen arbeiten, weil niemand weiß, welche Zahl aktuell ist? Sowas bremst Dein Team unheimlich aus.

Mesmer-Magnus und DeChurch (2009) zeigen, dass zielgerichteter Informationsaustausch die Geschwindigkeit und Präzision in Teams steigert. Jetzt denkst Du vielleicht – ist doch logisch, das weiß doch jeder! Aber zielgerichtet heißt eben nicht, in einer Flut von E-Mails zu versinken. Wenn niemand Zeit hat, sie zu lesen oder wichtige Infos im Nachrichtenstrom untergehen, dann hält Euch das als Team auf. Hochleistungsteams legen fest, was relevant ist und wie die entsprechenden Infos geteilt werden (welcher Kanal für welche Info?).

Das klingt wissenschaftlich, ist aber simpel. Das transaktive Gedächtnis kann man sich wie ein gemeinsames Gehirn vorstellen. Jede Person im Team hat spezielles Wissen. Wenn alle wissen, wer was weiß, fließt das Wissen zügig von A nach B.

So kannst Du verhindern, dass jeder einzelne nach Informationen lange suchen muss. Stattdessen fragt man gezielt die Kollegin, die diese Expertise hat. Eure Team Performance steigt, weil Ihr die richtigen Inputs sofort bekommt.

Gemeinsames Verständnis von Ziele, Aufgaben, Prioritäten

Es ist super, wenn Du Ziele, Aufgaben und Prioritäten definiert hast. Aber haben auch alle im Team das gleiche Verständnis davon, was die Ziele sind, wer welche Aufgaben zu erledigen hat und was oberste Priorität hat?

Wenn Ihr über diese Themen sprecht, solltest Du Dir immer ein Feedback einholen. Was wurde verstanden? Nach einem Teammeeting kann das heißen, nochmal zusammenzufassen, wer jetzt wofür zuständig ist. Wenn Ihr über übergeordnete Themen sprecht, kannst du auch konkret fragen: Welches Bild habt ihr von der Aufgabe?

Je mehr Du Dein Team einbeziehst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle vom Gleichen sprechen und dann auch in die gleiche Richtung arbeiten.

Reflexion und Feedbackkultur

Willst Du Eure Teamleistung um bis zu 25% steigern? Dann solltest Du regelmäßig die Zusammenarbeit im Team reflektieren. In agilen Teams wird das schon seit vielen Jahren praktiziert. Und zurecht. Denn die Forscher Tannenbaum & Cerasoli konnten 2013 zeigen, dass die Leistung eines Teams um bis zu 25 Prozent steigen kann, wenn es regelmäßig reflektiert

Wichtig: Es geht dabei nicht um tagelanges Zusammensitzen. Sondern darum, regelmäßig z.B. projektbezogene Check-Ins (auch Retro genannt) á la: „Was lief gut, was war schwierig, wie lösen wir das?“

Damit einher geht auch die Wirkung von Feedback. Wenn Ihr Euch konkret und zeitnah Feedback gebt, könnt Ihr Probleme schnell beheben. Das steigert die Produktivität maßgeblich.

2.3 Strukturelle Faktoren: Rollen, Prozesse und Autonomie

Ja, es spielt nicht nur eine Rolle, wie Ihr miteinander umgeht. Eure Rahmenbedingungen und wie Du sie gestaltest haben auch maßgeblichen Einfluss darauf, wie sich Eure Teamperformance entwickelt.

Klare Rollen und Abläufe

„Ich bin dafür nicht zuständig.“ Hast Du den Satz schon mal gehört?

Rollen erscheinen Dir vielleicht banal. Aber sie sind wirklich sehr häufig ungeklärt. In solchen Fällen kommt es dann immer wieder zu Streit um Zuständigkeiten und zur berühmten Weiterleitungsschleife („Frag mal Sabine“ à „Frag mal Christian“ à …).

Wenn die Rollen klar sind, werden solche Reibungen und Zeitverluste vermieden und Ihr werdet als Team automatisch produktiver.

Das Gleiche trifft auf Prozesse zu. Wie oft habe ich schon gehört: „Es ist doch klar, wie das laufen soll. Warum macht sie das immer anders? Wir haben doch schon mal darüber gesprochen“

Tja, es ist leider nicht klar, solange es nicht detailliert festgelegt, schriftlich festgehalten, allen bekannt und von allen mitgetragen ist. Da hängt mehr dran, als es auf den ersten Blick erscheint. Erst, wenn es wirkliche Klarheit über Prozesse gibt, werdet Ihr als Team mit einheitlicher Qualität arbeiten können. Und macht weniger vermeidbare Fehler.

Autonomie

Autonomie motiviert. Wenn du deinen Teammitgliedern Autonomie einräumst, sind sie nicht nur bloße Befehlsempfänger und können selbst entscheiden, wie sie ihre Ziele erreichen.

Natürlich braucht es für Autonomie einen Rahmen. Du willst ja nicht, dass dein Team irgendwas tut. Das Ziel muss klar sein. Das Budget, der Zeitplan, die Standards. Aber lass Deinen Teammitgliedern innerhalb dieser Grenzen einen Freiraum, in dem sie selbst entscheiden können. So entsteht ein Hochleistungsteam, das eigene Ideen entwickelt und sich gleichzeitig an Abmachungen hält.

Gruppenziele und Leistungsfeedback

Dass persönliche Ziele auch im Arbeitskontext die Leistung steigern, ist Dir vermutlich bekannt. Aber die Zusammenarbeit fördern sie nicht zwangsweise. Wenn Du jedem in deinem Team eine Zielvorgabe machst, wird das die Leistung jedes einzelnen steigern.

Wenn Du aber zusätzlich ein Gruppenziel definierst, beginnt der wahre Zauber. Eine Forschergruppe um Kleingeld (2011) konnte nachweisen, dass Teams sich stärker engagieren, wenn sie ein gemeinsames Etappenziel haben. Wie Du mit dem Team gemeinsame Jahresziele festlegen kannst, kannst Du in diesem Beitrag nachlesen.

Echte Zusammenarbeit entsteht, wenn Deine Leute im Team sich nicht gegenseitig ausbooten. Gruppenziele können das fördern. Sie machen sichtbar, dass ein Erfolg nur gemeinsam klappt.

Damit Deine Zielvorgaben ihre volle Wirkung entfalten, brauchen Deine Teammitglieder Feedback zu ihrer Leistung. Wenn Ihr regelmäßig überprüft, wie weit Ihr mit Euren individuellen und gemeinsamen Zielen seid, könnt Ihr Euch kontinuierlich verbessern und verliert die Ziele nicht aus den Augen.

Ein monatlicher gemeinsamer Check-In und kurze Rückmeldungen in Euren Jour Fixen unter vier Augen. Können hier echt Wunder bewirken. Denn so könnt ihr schnell auf Änderungen, Widerstände und andere Herausforderungen reagieren.

3. Wie Du konkret vorgehen kannst

Ich empfehle Die drei Schritte, um dein Team systematisch weiterzuentwickeln.

Ist-Analyse

Schau Dir Dein Team an. Wie steht es um Vertrauen. Gibt es psychologische Sicherheit. Wo fehlen Prozesse, wo fehlen Rollen.

Gezielte Maßnahmen

Setze nur ein oder zwei Veränderungen pro Quartal um. Baue zum Beispiel ein wöchentliches Kurztreffen für Informationsaustausch auf. Oder kläre Rollen explizit in einem Workshop.

Kontinuierliche Reflexion

Frage nach vier bis sechs Wochen: Was hat sich verändert. Haben wir mehr Klarheit. Arbeiten wir wirklich besser zusammen. Welche Faktoren bleiben im Dunkeln.

Aus meiner Erfahrung ist es sinnvoller, konsequent kleine Schritte zu gehen. Wenn Du zu viel auf einmal angehst, überforderst Du Dein Team und es wird in den Widerstand gehen.

4. Häufig gestellte Fragen zu Hochleistungsteams

5. Dein Hochleistungsteam ist greifbar

Du hast jetzt einen Überblick über die drei Säulen. Sozial-emotionale Faktoren, damit das Team einander vertraut und sich unterstützt. Kognitive Faktoren, damit Informationen fließen und bekannt sind. Strukturelle Faktoren, damit Rollen, Prozesse und Ziele klar sind.

Diese Bereiche sind keine trockene Theorie. Hunderte Untersuchungen, unter anderem zusammengefasst von CIPD und im Rahmen des JD-R-Modells, belegen, dass hier der Schlüssel für echte Team Performance liegt. Wenn Du diese Punkte aktiv angehst, wirst Du merken, wie aus einem Haufen guter Leute ein High Performance Team wird.

Glaub mir, jedes Team kann sich verändern. Es braucht nur Deinen Willen und ein systematisches Vorgehen.

Fang an, die wichtigsten Probleme zu lösen und bleib dran. Dann wirst Du positive Überraschungen erleben, wenn Du siehst, wie Dein Team wächst.

Und wenn Du Dir dabei Unterstützung wünschst, kannst Du hier ein kostenloses Strategiegespräch mit mir buchen. Gemeinsam schauen wir, welche Möglichkeiten Du hast und ob und wie ich Dich dabei unterstützen kann.

Noch mehr Artikel findest Du im Magazin

Jede Woche ein neuer Beitrag, der Dir hilft, Dein Team zur Bestleistung zu führen - ohne, dass Ihr Euch abkämpfen müsst.